杨牧青日记 对话

杨牧青谈从胡焕庸线到中国山水画东西宗论的因由

最近,微友翻出我2009年2月4日写的《中国山水画东西宗论》一文相关内容互动。实际上本文初稿是2007年立春前后写的,后来修改文稿时我对时间给了个预判性的向后放了两年,写为2009年2月4日,所以网上就出现2007年10月30日转载记录的现象。如,青海师范大学美术硕士生导师、西宁市美术家协会副主席“雪域墨客”李忠盛(1961年生)先生“新浪博客”等。

时间过得很快,转眼又十来年,不免让人有点“驱车登古原”的感觉。前不久对此我写了《思想与理论:杨牧青中国山水画东西宗论之琐事》小文,略有所提。藉此,我再谈一些因由,算是以躬谢诸大善知识的关注和厚爱!

学界都知道,在1935年的时候,地理学家胡焕庸(1901年-1998年)先生在《地理学报》发表了其代表作《中国之人口分布》一文(时年他34岁),他根据全国各地区的人口数据,绘制出中国第一张人口分布图和人口密度图,并提出了一条“黑龙江瑷珲——云南腾冲”的人口地理分界线。这也就是近世引起经济、人口、地理、文化、历史、社会等界非常重视的“胡焕庸线”。有学者说,读懂了这条线就可以找到“中国经济地理的密码”(见2018年12月金羊网文化观点李宜航《“胡焕庸线”引发的思考》一文),又被誉为“20世纪中国地理最重要发现之一”(见中国国家地理杂志2010年10月刊《中国地理大发现》专题对“胡焕庸线”介绍)。

对“胡焕庸线”的重要性毋庸多说,援引《发现西部》(2009年2月先锋国家历史杂志社出版)所述“它还是一条文明分界线:它的东部,是农耕的、宗法的、科举的、儒教的……一句话,是大多数人理解的传统中国;而它的西部,则是或游牧或狩猎,是部族的、血缘的、有着多元信仰和生活方式的非儒教中国。”可窥见一斑。

作为一名职业从事中国书法、国画艺术继承与实践拓新并以此安身立命者,加之对人类上古文化的探究,作为中华儿女且有一种无形的使命力在催促着,不能不对“中国山水画”的思想性、历史性、文化性、学术性要向纵深的理论层面上去研究,不拘囿技法、色彩与视觉感官的时时勤拂拭和艺术主题调子的呐喊。再之2007年的前几年,由于我对“中国原生态大写意山水画”研究与实践的需要,就依自己对山水画这门艺术的认识和心得写下《杨牧青:中国山水画东西宗论》一文。随之发布于“中国牧青网”(2003年底创办)、“新浪博客”后就引起艺术同道的关注并不断地见载相关刊物和网络。如,2009年2月6日天涯社区金石书画栏目、2009年2月7日卓克艺术网、2009年4月20日中国书画家网、2010年9月17日《青海日报》转载等,以及被四川省诗书画院副院长、四川省美术家协会副主席管苠棡承担并负责独立撰稿,特约编著唐波副教授等编著的《巴蜀山水画叙论》(2010年国家社科基金重大项目、2012年四川省重大文化工程、2018年12月人民美术出版社出版)巨著在述及“中国山水画在巴蜀第一次变革”时也援引我的“中国山水画东西宗论”之说(见搜狐号“中国美网”2019年3月23日《<巴蜀山水画叙论>——巴蜀山水审美与山水画传承变革》一文)。

在《杨牧青:中国山水画东西宗论》这篇文中“胡焕庸线”无疑是启发非常大的,所以我也就提出了一条中国山水画的东西宗论的地域分界线。参见《杨牧青:中国山水画东西宗论•第一节•东西宗论的地域分界线》所述:“当游历神州大好河山,注目中国地图时,沿着北起黑龙江黑河向西南方向下至内蒙古乌兰浩特、河北张家口、山西朔州、陕西绥德、甘肃庆阳、四川雅安、云南丽江划出一条不是直线的线的时候,就从这条线的东、西两边会发现一个非常大的问题,而且能够使我们在山水画艺术思想和认识上得到许多意想不到的启发。我们姑且把这一条不是直线的线称之为东西宗论的地域分界线,以方便对问题的阐述。我们按图索骥,溯游从之,遍历中华民族独具特色的山川风貌,人文风情,找寻出一条可资实用和适用的答案……”

1、据考,时年59岁的明晚期画坛“松江派”董其昌(1555年-1636年)在《画禅室随笔》中提出“南北宗论说。”董氏以其在书画艺术上取得的成就和官至南京礼部尚书的特殊地位感召下,使其那段不到三百字的“南北宗论说”有了莫是龙(1537年—1587年)、陈继儒(1558年—1639年)、沈颢(1586年—1661年)等一大批合拍追随者,并以“艺坛领袖”的宗派威力滥觞于东南一带,随后附骥者众多,继而对后世中国山水画的发展产生了巨大影响。

2、如果将“南北宗论说”以今天的视野去审视、去分析、去讨论、去研究,那么其思想则会流露出过多地偏颇和狭隘之见。历史前进的车轮永远会在一条比较明晰的辙道中行进,“南北宗论”的弊端总会被一部份睿智的人士发现,并做出尖锐批评。二十世纪30年代,中国现代美术事业奠基人徐悲鸿(1895年-1953年)严厉地说:“吾尤恨董(南北宗论说)断送中国画二百余年,罪大恶极。”美术史家俞剑华(1895年-1973年)也严责:“(南北宗论)是伪造历史,是非科学的。”随之,美术理论家滕固(1901年-1941年)、绘画史家童书业(1908年-1968年)、教育家启功(1912年-2005年)等学者也从不同程度上指出了南北宗论的不足之处,唐代王维(701年-761年)的地位被人为的抬高,渲淡与勾斫的概念含混,流派区分显得过于简单生硬,自相矛盾,标准不一,等等,均认为其弊不小。然而,就这样一个带着偏颇和狭隘之见的南北宗论说却能影响其后几百年的时间,这不得不让我们要做出重新的换位思考啊!

3、崇南贬北是不科学的,也是不合理的,“东西宗论”则要力排崇贬之见。淡而虚浮总不是山水画的正确发展方向。一味追求水墨渗化、朦胧缥缈的“南”、“东”的江南文人画,排斥笔力雄健、气势恢宏的“北”、“西”的北派山水画,则是中国山水画艺术思潮出现认识偏差和审美误区的根源,也是导致现时代山水画追求以水墨为最上、以色彩大肆渲染为主题、缺乏点线骨架而为能事的病态艺术根源,更是现时代山水画陷入畸形艺术状态的罪恶源泉之一。中国山水画除了具备文人雅兴玩味的要素之外,更应该具有以粗犷、豪放的原生态大写意精神和笔墨情调来体现山水情怀的民族正大气象,不应该永远挣扎、重复在小桥流水人家式的图卷水墨艺淫相中。(注:上小段是《杨牧青:中国山水画东西宗论》一文“第一讲”的原文,稍有字句修改。)

时年35岁的我,以五千多字的《杨牧青:中国山水画东西宗论》寡见浅陈,今复阅还是有可用之处呵。只不过那时西部金城的母亲河畔在夜深人静的时候多了一个经常聆听大浪涛声东去的职业书画家和以喜好中华优秀传统文化学习研究的“草野之民”罢了。

按说,董其昌“南北宗论”是受佛教禅宗“南能北秀”的宗派思想影响对山水画作品内容和艺术风貌进行判决,故有“亦如六祖之后……而北宗微矣。要之,摩诘所谓云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者……知言哉。”之词。这是由于晚明及以前的时代环境所限和文人士大夫意识的束缚及艺术视野的局限,虽然董氏的学问和艺术成就不一般,但是也只能以江南水墨画风的特性来道其短长,则不能置身于今世的国际艺术大背景下去审视中国山水画的。因是,杨牧青“东西宗论”也就如是煌煌而出!

近读中国社会科学院考古研究所研究员、夏商周考古研究室主任兼二里头工作队队长许宏(1963年生)先生《考古学视角下的“中国”诞生史》讲稿(见公众号“许倬云说历史”2020年5月27日发布文)时颇有感触,也多感慨,这也是催生了我写这个“因由”文稿的重要念头之一!

许先生在“讲稿”中提及以易中天先生编的《易中天中华史》为例时说:“有的人质疑易中天先生作为非纯史学专业科班出身的学者,有没有资格来编中国史。任何人,当然也包括各类学者,都有资格来编、来谈、来写自己眼中的中国史,这没有问题,易中天先生当然更有这样的资格。”诚哉!对中国山水画的董其昌“南北宗论”诞生到杨牧青“东西宗论”的产生,我也想“任何人”都有资格来研究、评议和撰写的,也不在于“非纯史学专业科班出身”或纯山水画美术工作者,或所谓的艺术权力阶层者。

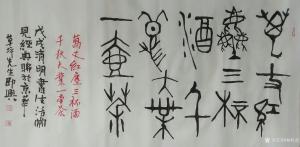

特别对于从事中国山水画艺术实践和中国美术史研究者,要有一种大的情怀、大的智慧、大的文化格局来对待“东西宗论”,不能带有某种阶级阶层或某种鄙视姿态与傲慢偏见,来对待、认识《杨牧青:中国山水画东西宗论》一文的苦心和期望!当今,新时代大发展期,中华文化的各项各行再次焕发生机一派正当时。我相信,只要体内还流淌着中国人热血的都会义不容辞、毫无怨悔的做好中华优秀传统文化的传承发展,讲好中国故事,予以创新出新,给以最大空间的扩展延伸,即是中国山水画的“东西宗论”也不例外!——2020年5月28日杨牧青于北京